Neutralität

Österreich, Neutralität, Sicherheitspolitik, Solidarität

- Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.

- Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen.

Österreichs Neutralität

Mit dem Beschluss des Neutralitätsgesetzes am 26. Oktober 1955 löste die Republik Österreich ihren Teil einer Abmachung ein, die im April 1955 bei den Verhandlungen über den Staatsvertrag in Moskau getroffen und im sogenannten “Moskauer Memorandum” festgeschrieben wurde: “die österreichische Bundesregierung [wird] eine Deklaration in einer Form abgeben, die Österreich international dazu verpflichtet, immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird.”

Moskauer Memorandum (Quelle: Unesco)

Diese Deklaration einer permanenten und bewaffneten Neutralität, die in Form des Neutralitätsgesetzes gegeben wurde, war eine Bedingung für den Abschluss des Staatsvertrages und damit die Wiederherstellung der vollständigen Souveränität nach dem Zweiten Weltkrieg (zu den Verhandlungen über den Staatsvertrag und die Neutralität siehe Stourzh und Mueller (2020)) Die Neutralität ist also nicht – wie 80 % der Befragten in unserer Studie angaben – im Staatsvertrag Vertrag verankert, der ein völkerrechtlicher Vertrag ist, sondern in einem nationalen Gesetz. Dementsprechend könnte sie mit einer Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen im Nationalrat auch aufgehoben werden (siehe hierzu Bußjäger (2024)).

Die Neutralität eines Staates bedeutet, dass dieser sich militärisch nicht in Kriege anderer Staaten einmischen darf, also weder direkt noch indirekt militärische Unterstützung leisten darf. Es ist einem neutralen Staat dementsprechend verboten, Truppen zur Unterstützung eines kriegführenden Staates entsenden, Kampfmittel zur Verfügung stellen oder Truppen von kriegführenden Staaten auf seinem Territorium zu akzeptieren. Die Rechte und Pflichten neutraler Staaten sind in den Haager Abkommen des Jahres 1907 (Abkommen V und Abkommen XIII) festgehalten (zur historischen Entwicklung der Neutralität siehe Müller (2019)).

Mitglieder der EU und europäische Mitglieder der NATO

Ein Staat kann sich entweder im Anlassfall eines Krieges neutral erklären, wie etwa Portugal im Zweiten Weltkrieg oder Südafrika im Fall des Ukraine-Kriegs (siehe kritisch dazu Brosig (2024)), oder für alle zukünftigen Kriege wie die Schweiz, Irland, Malta und Österreich. Staaten, die diesen Status der permanenten oder immerwährenden Neutralität angenommen haben, müssen bereits in Friedenszeiten darauf achten, dass sie keine Handlungen setzen, die es ihnen in Kriegszeiten unmöglich machen würden, neutral zu bleiben, etwa durch die Stationierung von Truppen oder den Bau militärischer Infrastruktur anderer Staaten auf ihrem Territorium.

Neutrale Staaten haben laut den Haager Abkommen schließlich auch die Pflicht, Verletzungen ihrer Neutralität mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten. “Bewaffnete Neutralität” meint daher, dass ein Staat seine Neutralität mit militärischen Mitteln verteidigt und ihr dadurch im Kriegsfall Glaubwürdigkeit verleiht (siehe dazu auch Verteidigungsbereitschaft der Österreicher:innen).

Die Haltung der Österreicher:innen zur Neutralität

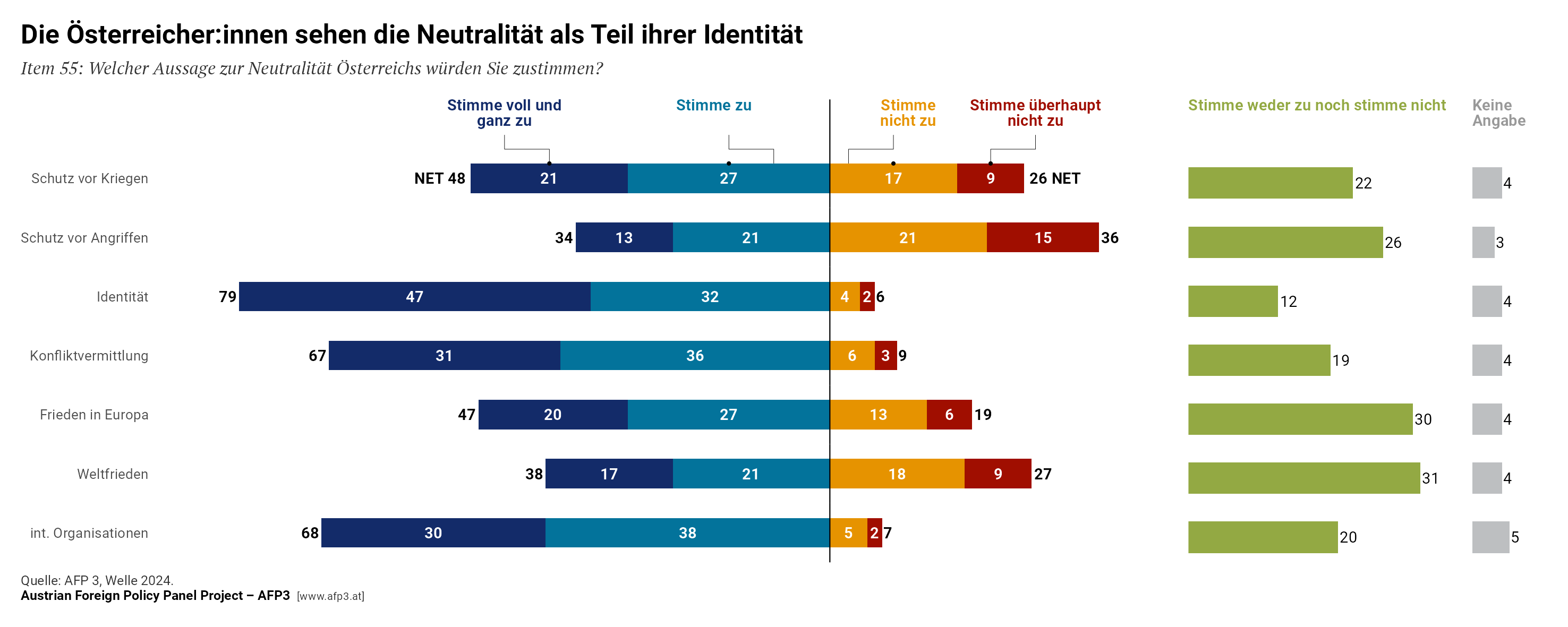

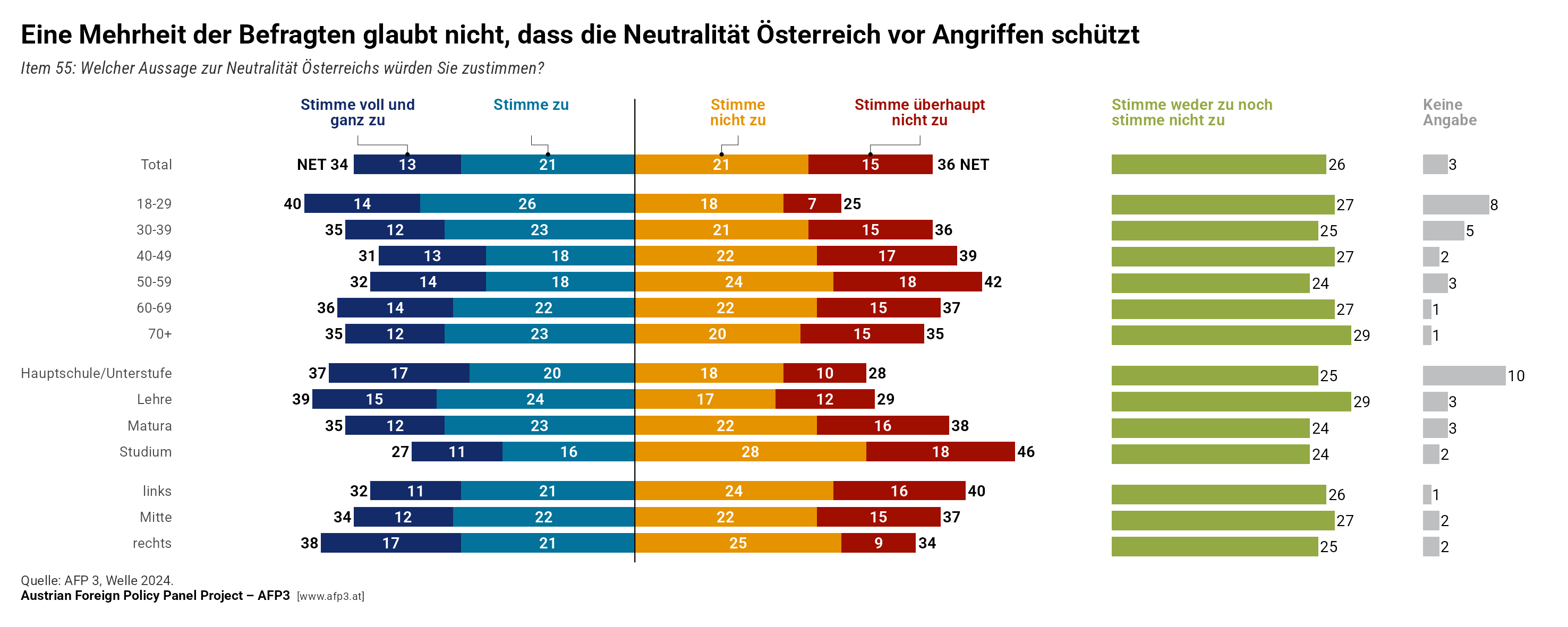

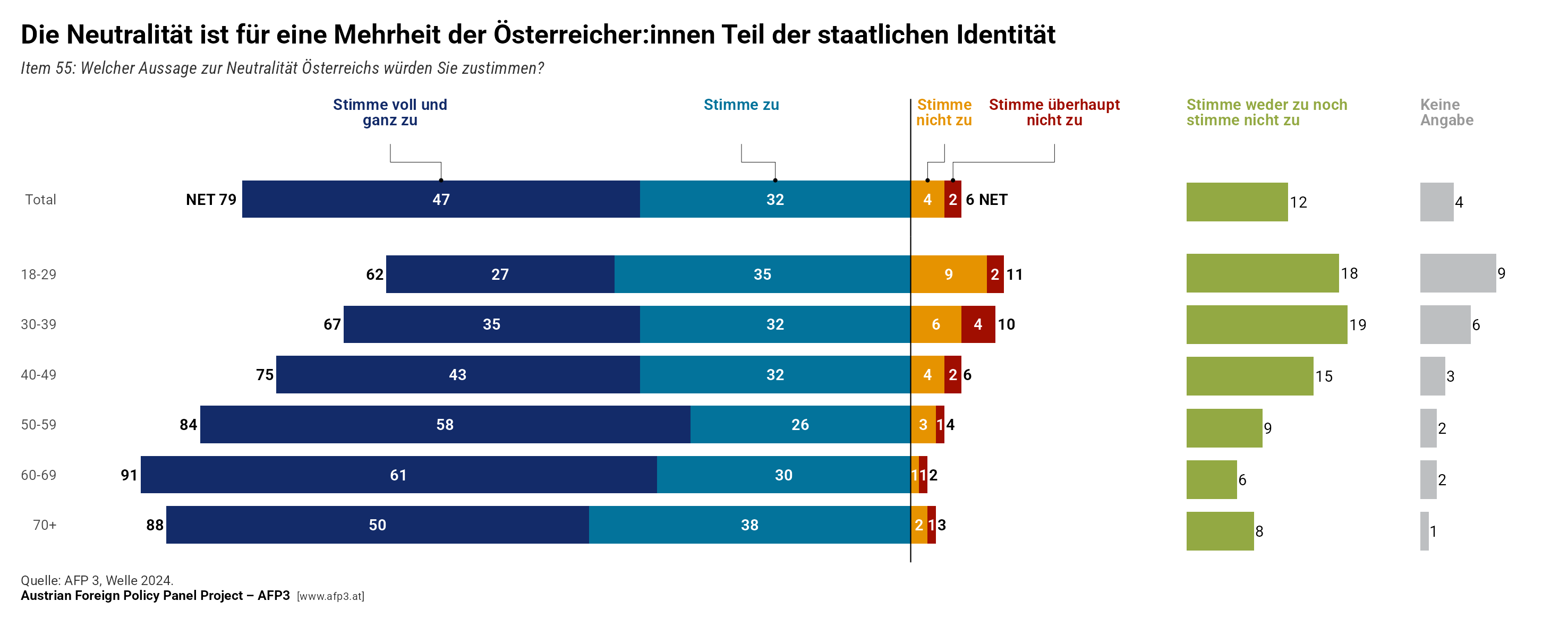

Worin sehen die Österreicher:innen den Wert der Neutralität? Dieser Frage sind wir in unserer AFP3-Studie nachgegangen.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, wie wirkmächtig die Neutralität als politischer Mythos in der österreichischen Bevölkerung ist. Ein politischer Mythos ist eine Erzählung über die Entstehung, die Entwicklung und das Wesen politischer Gemeinschaften und wichtig für deren Zusammenhalt (siehe hierzu Hein-Kirchner (2013b) und Hein-Kirchner (2013a)). Der politische Mythos der österreichischen Neutralität umfasst drei Kernelementen: i) die Freiwilligkeit der Neutralität als Ausdruck der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit Österreichs; ii) die Neutralität als Ausdruck der Friedens-Orientierung des Staates, die ein positives Kontrastbild zur eigenen Vergangenheit und zu militärischen Bündnissystemen im Umfeld herstellt; und schließlich iii) die Neutralität als Erfolgsfaktor, der es Österreich ermöglicht(e), sich international zu engagieren und zu profilieren.

In Zeiten von Krisen und Umbrüchen geben politische Mythen Halt und Orientierung. Und genau darin kann ein grundlegendes Dilemma der österreichischen Neutralität liegen: in Zeiten der weltpolitischen Umbrüche sollte die Politik das Wesen und Wert der Neutralität hinterfragen und diese gegebenenfalls neu ausrichten, aber genau in diesen Zeiten wird die Gesellschaft dies nur schwer akzeptieren, weil sie in der Neutralität Stabilität sucht.

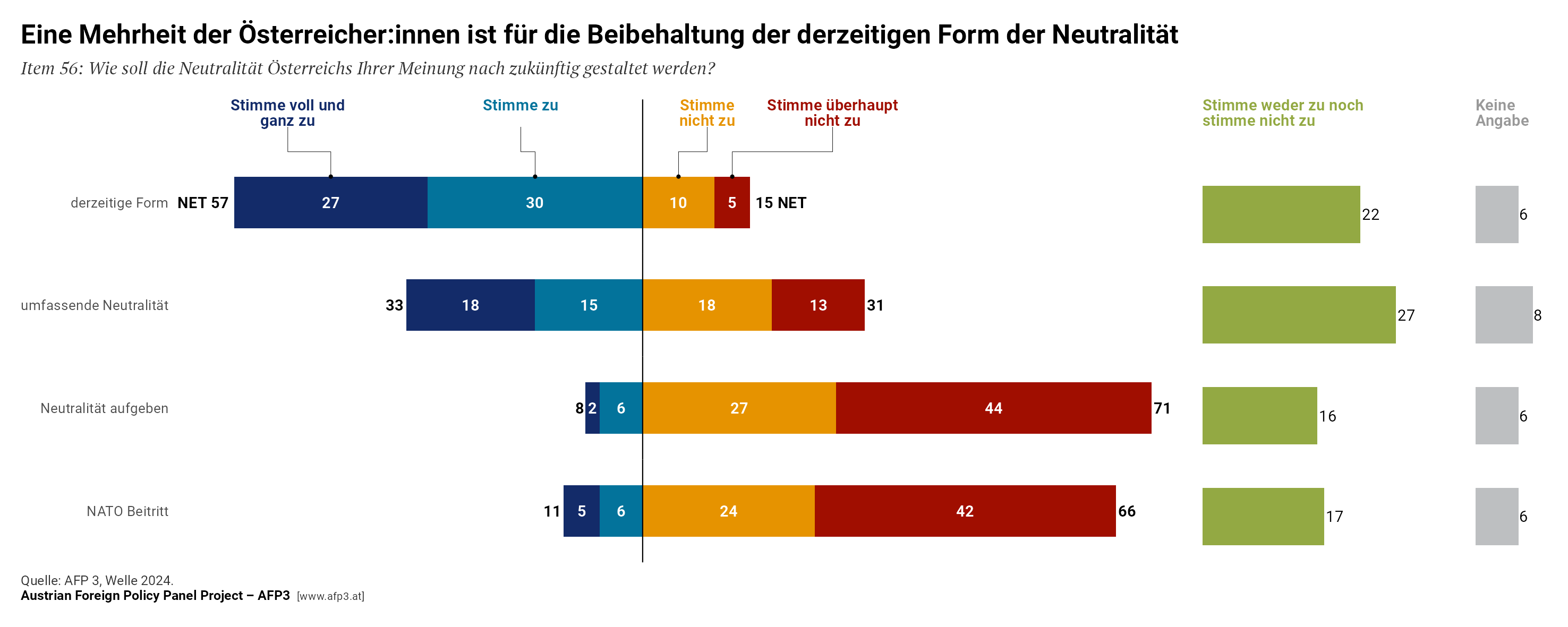

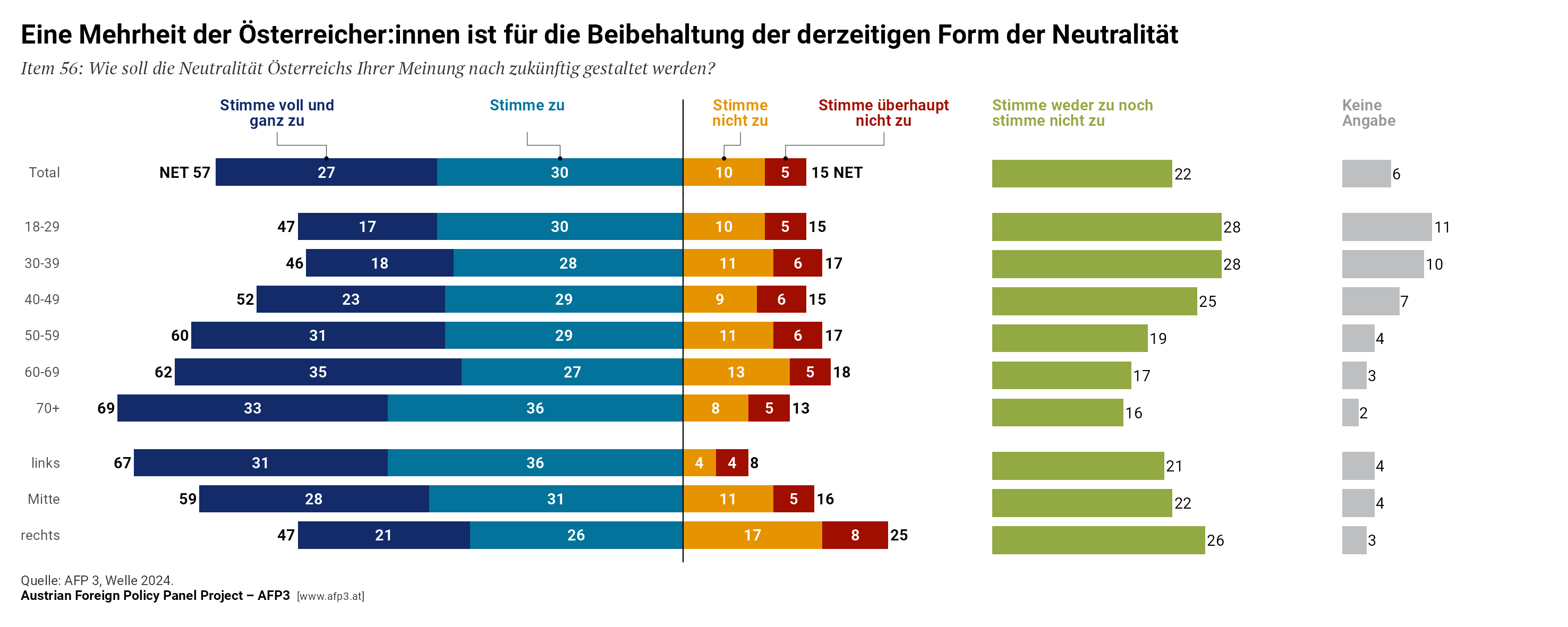

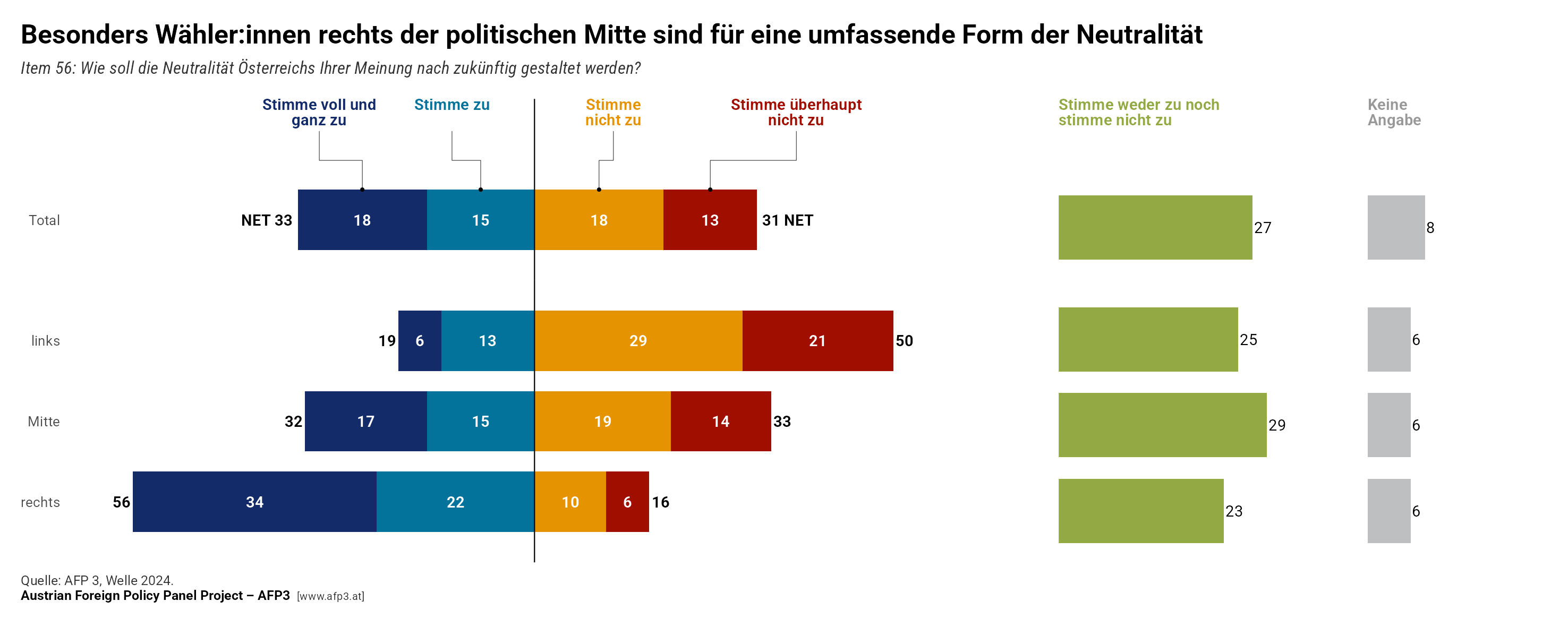

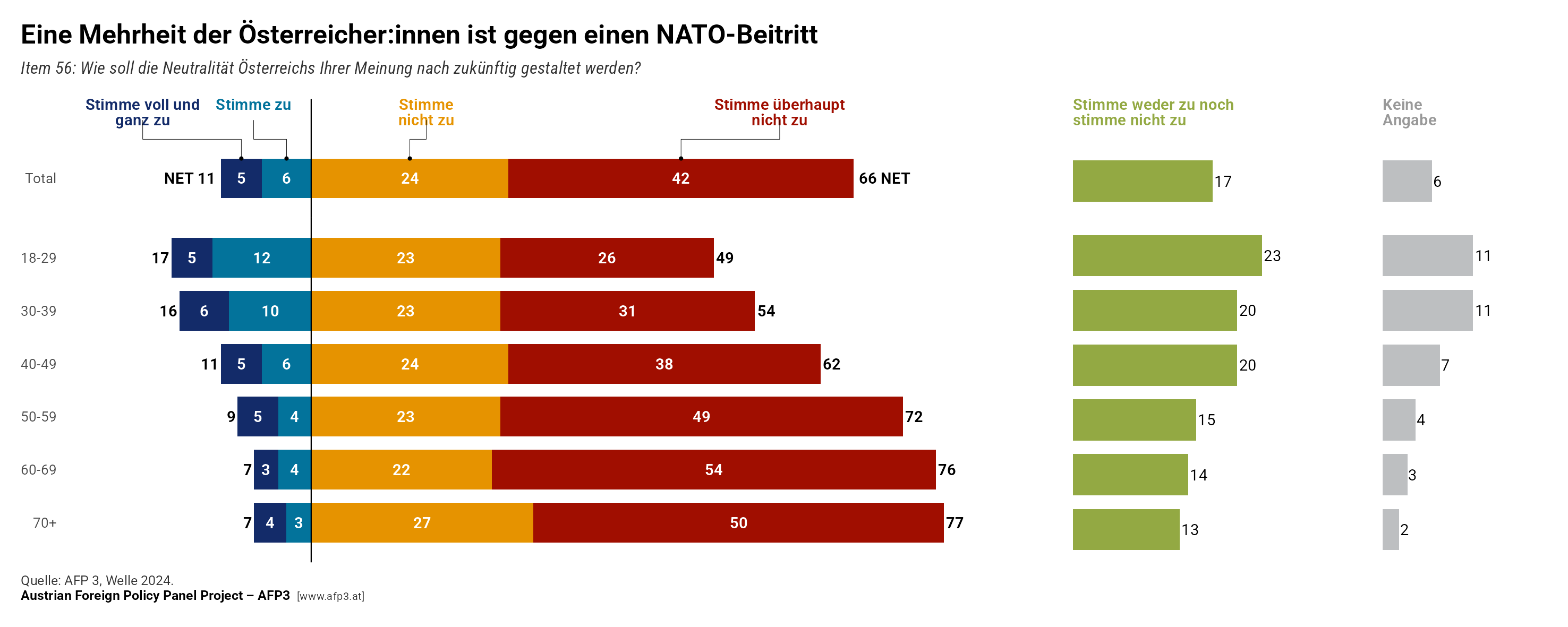

Zusätzlich zum Wert der Neutralität haben wir in der AFP-3 Studie auch danach gefragt, wie aus Sicht der Befragten die Neutralität zukünftig gestaltet werden soll.

Neutralität und Solidarität

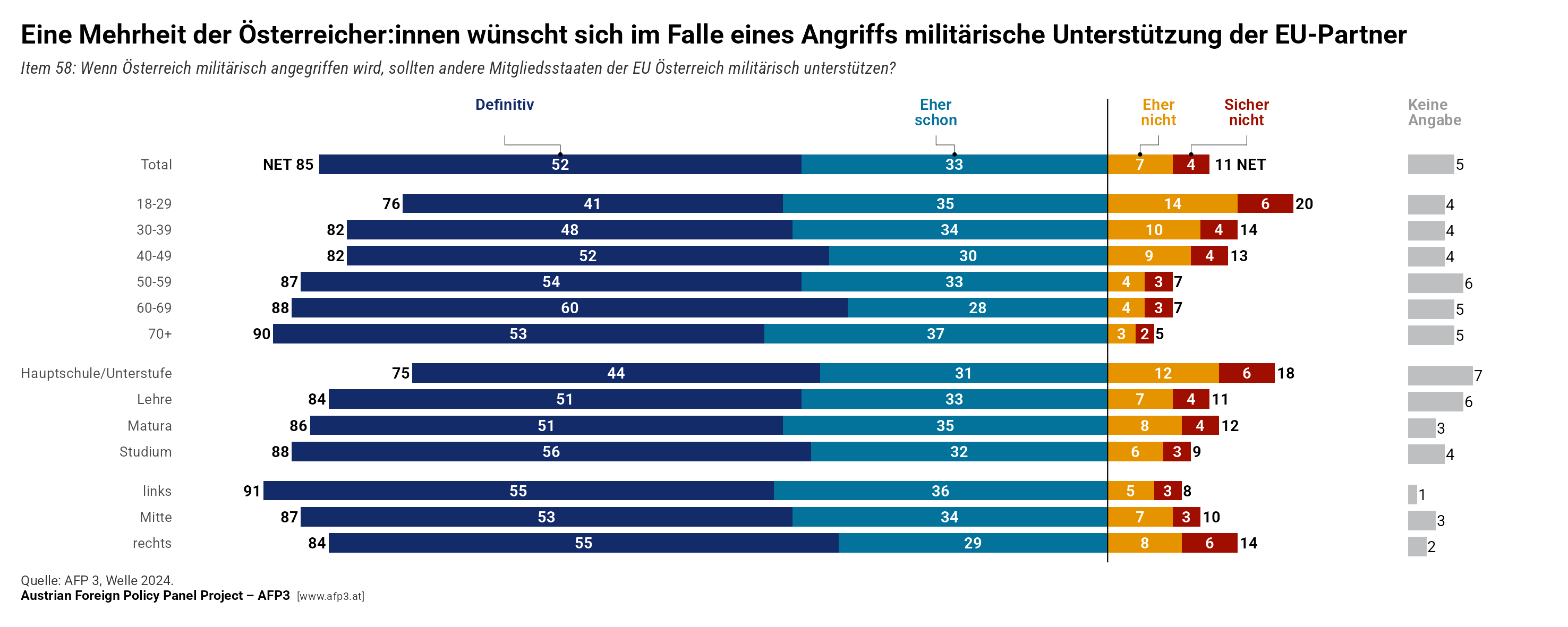

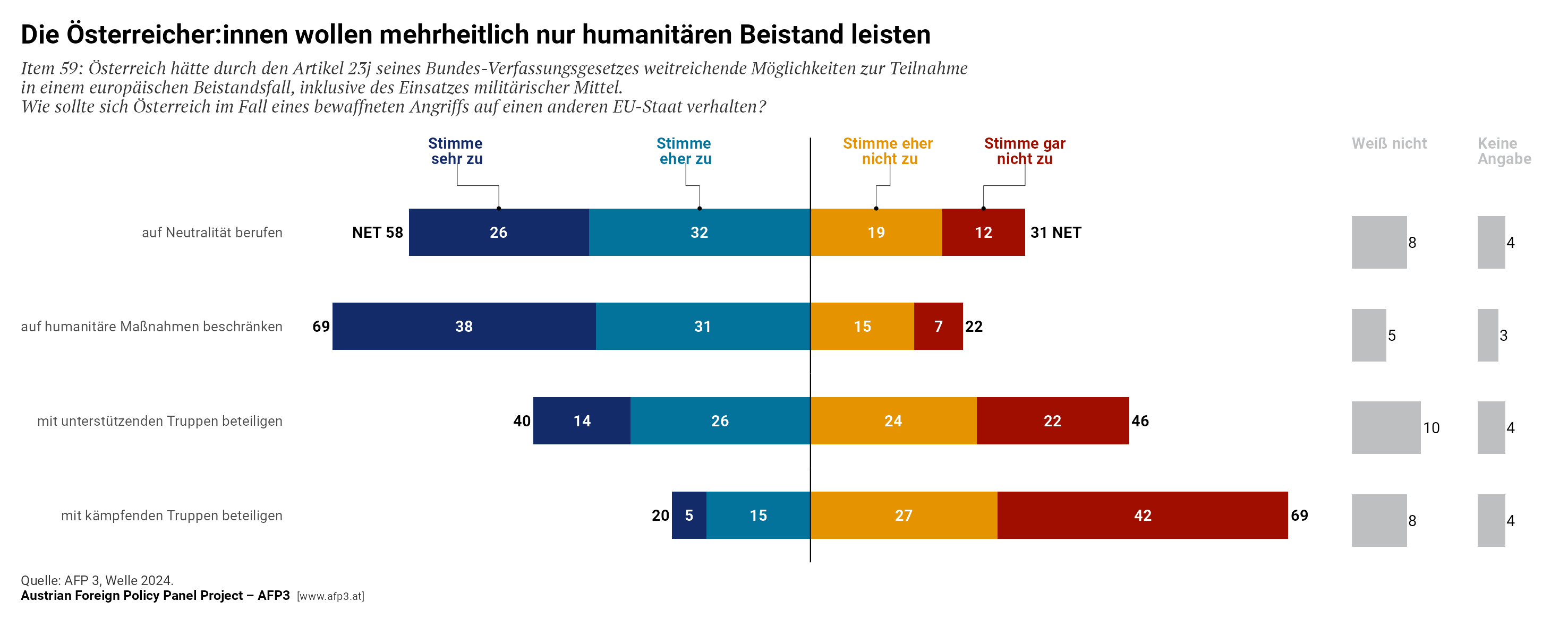

Zuletzt haben wir in unserer Studie auch die Frage der europäischen Solidarität im Bereich der Verteidigung aufgeworfen. Durch Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags von Lissabon haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu verpflichtet, “[i]m Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats”, Hilfe und Unterstützung zu leisten. Dieser Artikel beinhaltet auch eine Formulierung, die als sogenannte “Irische Klausel” bekanntgeworden ist: “Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.” Konkret bedeutet dieser Passus, dass neutrale Staaten sich nicht an Maßnahmen beteiligen müssen, die sie als unvereinbar mit ihrer Neutralität erachten. Diese Klausel entbindet neutrale Staaten jedoch nicht von der grundsätzlichen Pflicht, Beistand (in einer Neutralitäts-wahrenden Form) zu leisten. Sie ist also keine Ausnahme vom Solidaritätsprinzip der Europäischen Union.

Österreich hat seinerseits in Artikel 23-j des Bundes-Verfassungsgesetzes festgehalten, dass es an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union mitwirkt. Dies kann auch die Mitwirkung an einer gemeinsamen militärischen Verteidigung umfassen. Welchen Beistand Österreich in Fall eines bewaffneten Angriffs auf einen anderen EU-Staat leistet, ist demnach eine politische Frage und politische Entscheidung.

In unserer Studie gehen wir mit zwei Fragen auf die Solidarität im Verteidigungsfall ein. Eine davon erhebt, ob sich die Befragten im Fall eines bewaffneten Angriffs auf Österreich militärischen Beistand von anderen EU Staaten erwarten würden.

Dieses Ergebnis muss man jedoch mit Vorsicht genießen: Man kann aus den Fragen und Ergebnissen unserer Studie nicht schließen, woraus sich diese geringe Bereitschaft zur militärischen Solidarität ergibt. Es könnte sowohl Einstellungen zum Solidaritäts-Willen als auch an Einstellungen zur Solidaritäts-Fähigkeit liegen. Ob die Österreicher:innen nicht willens sind, andere EU-Staaten militärisch zu unterstützen, oder ob sie Österreich als kleines, militärisch schwaches Land dazu nicht in der Lage sehen, untersuchen wir gegenwärtig in weiterführender Forschung.

Zudem verwendet diese Frage das “high-end” Szenario eines bewaffneten Angriffs auf einen EU-Mitgliedsstaat. Wir können also noch keine Aussagen darüber treffen, ob die Bereitschaft zur Solidarität in anderen Szenarien größer oder kleiner wäre. Auch diese Frage untersuchen wir derzeit in weiterführender Forschung.

Insgesamt zeigt unsere Studie vor allem Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Dass jüngere Österreicher:innen durchwegs höhere Werte bei “stimme weder zu noch nicht zu” und “weiß nicht” Antworten aufweisen, legt die Vermutung nahe, dass die Neutralität in diesen Altersgruppen als Thema weniger präsent ist. Angesichts der De-Politisierung der Neutralität ab Mitte der 2000er Jahre (Senn (2022)) ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Es ist unterstreicht aber, wie wichtig es ist, die Bevölkerung über die Weiterentwicklung der Neutralität im Zusammenhang mit Österreichs Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu informieren und dabei vor allem auch Fragen der europäischen Solidarität zu diskutieren.

Weitere Infos

Wer noch mehr zu diesem Thema erfahren will, kann das Kapitel von Martin Senn (2022) im Handbuch Außenpolitik Österreichs lesen oder uns direkt kontaktieren.

Literatur

Diese Story wurde mit Quarto, closeread und R erstellt.

Als Vorlage diente das Template von Matthias Schnetzer zum Thema Eine kurze Geschichte der Arbeitszeit, das leicht adaptiert wurde.

Die Grafiken wurden mit Hilfe des Codes von Albert Rapp erstellt.

martin.senn@uibk.ac.at www.foreignpolicylab.at/ fopolab.bsky.social